走行している車窓から、アカメガシワに並んだ本種の姿がはっきりと見えました。

アカギカメムシは四国の高知県でもすっかり定着しています。

本来、亜熱帯の南の島々に生息するカメムシだったのですが、いつの間にか北上しています。宮崎県内では主に海岸沿いの林で

繁殖しています。しかし、三股町のわが家の林でも2009、2010年、そして今年と3回繁殖を確認できています。そしてどうやら冬越しのために秋になると山間部に移動しているようです。

20数年前、西表島で初めて本種を見たときの感激が色褪せることはありませんが、今となっては少し複雑な気持ちにもなります。

九州に移住したら是非、観察したいと願っていたカメムシの筆頭は、オオキンカメムシとベニツチカメムシの2種でした。

この2種に関しては数年を要して生活史をある程度、撮影できました。いづれ本のかたちにできるかと思います。

しかし、まさかアカギカメムシがしかも自宅の敷地内で見られるとはあまりにも予想外で、驚いたものです。

拙著『わたしはカメムシ』(ポプラ社)の表紙を飾ったのは、串間市で撮影したアカギカメムシでした。

『ぼくは昆虫カメラマン』(岩崎書店)で、カマキリモドキの観察記を書いています。

私のサインは、そのカマキリモドキをモデルにしています。そのくらいこの昆虫には気持ちを入れ込んでいたということです。

宮崎に来てから10年間、つい1ヶ月前までは、たった一度だけヒメカマキリモドキを見ただけでした。それも自宅からはずっと遠隔の高千穂町でした。

なぜ身近な環境でカマキリモドキに出会えないのかと不思議に感じてきましたが、九州でしか出会えない他の数々の昆虫たちに感動する日々でした。

正直言ってカマキリモドキのことは頭の片隅にしまい込んでいました。

ところが先月末になって、町内の公園でオオカマキリモドキを偶然にも見つけました。9月30日の記事に書いた通りです。

しかもオオカマキリモドキの生態に関わる観察もわずかながら成果がありました。

飼育していたメスの1頭が今月15日に産卵しました。

先月30日以来、通い詰めた公園では、今月11日の夜に数頭の本種を見てから以後、姿を見る事ができなくなりました。

おそらく今月半ば頃が発生期の終了だったかと思われます。

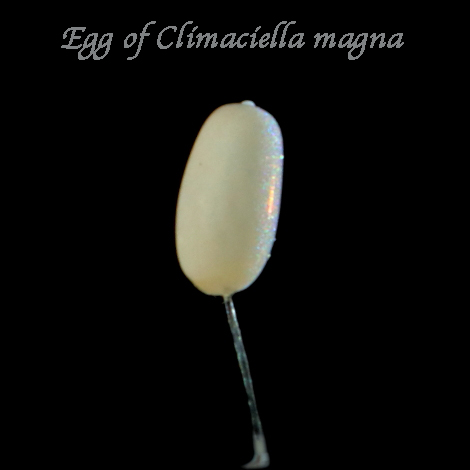

(写真撮影日:2017年10月16日) size of egg 0.47mm in length, 0.24mm in wide

(写真撮影日:2017年10月16日) size of egg 0.47mm in length, 0.24mm in wide過去の観察例では卵期はおよそ2週間ですが、今日現在、手元の卵にはふ化の兆しが見て取れます。

幼虫の体のしま模様が浮き上がっています。卵の数はざっと見て数百個はあるでしょうか。

ふ化幼虫が最初にとるべき行動は、ヒメカマキリモドキやキカマキリモドキで判明している、クモの体への移乗でしょうか?

それとも全く別の寄主なのでしょうか?

本日をもって、当ブログの更新は終了します。

清瀬市で始めた『昆虫ある記』から数えて15年間、ほぼ毎日更新を続けてきました。

時代の流れにはいささか戸惑いつつも、

『新開孝の昆虫写真工房』では、本作りをこれまでのように続けていきます。

励ましをいただいたり、あるいは記事に関わるご指摘やご教示を多数の方々からいただきました。

本日まで閲覧していただき、ありがとうございました。