田の神さま。

また別嬪になったでねえかあ!!

また別嬪になったでねえかあ!!

ああ~♪よか、よか、よか、よか、よか~とねえ~♪

( 写真/ E-330 ズイコーデジタル14-54ミリズームレンズ )

( 写真/ E-330 ズイコーデジタル14-54ミリズームレンズ )

私も踊り手の一人として参加するはずだったが、2月に手術を受けたため、練習にもほとんど

私も踊り手の一人として参加するはずだったが、2月に手術を受けたため、練習にもほとんど 蛇口の管は短いけれど、育児巣を設える空間としてはギリギリ間に合うのだろうか。

蛇口の管は短いけれど、育児巣を設える空間としてはギリギリ間に合うのだろうか。

上の写真の左側下にある口からハキリバチは出入りしている。

上の写真の左側下にある口からハキリバチは出入りしている。 このホースはときどき風でゆらゆらと揺れているのだが、ハキリバチは平気のようだ。

このホースはときどき風でゆらゆらと揺れているのだが、ハキリバチは平気のようだ。 このオオキマダラヒメガガンボには久しぶりに会ったような気がする。

このオオキマダラヒメガガンボには久しぶりに会ったような気がする。 親子連れの方々も多く来ていただき、こういう地味な催しに足を運んでいただいたことに

親子連れの方々も多く来ていただき、こういう地味な催しに足を運んでいただいたことに 手荒い仕打ちを受けた糞虫は、脚をピタリと縮めて死にまねをする。

手荒い仕打ちを受けた糞虫は、脚をピタリと縮めて死にまねをする。 前翅を浮かすと同時に、プロペラの後ろ翅がフル稼働して、一気に飛び立つ。

前翅を浮かすと同時に、プロペラの後ろ翅がフル稼働して、一気に飛び立つ。

とんでもなく欲張りなストローだ。ちょこまかと、どこを目指すのか一心に歩いていく。

とんでもなく欲張りなストローだ。ちょこまかと、どこを目指すのか一心に歩いていく。 タゲトゲハムシは今、産卵期である。

タゲトゲハムシは今、産卵期である。

卵から天空へと突き立った毛髪のようなものは何であろうか?

卵から天空へと突き立った毛髪のようなものは何であろうか? ( 写真/ E-3 ズイコーデジタル35ミリマクロ+2倍テレコン )

( 写真/ E-3 ズイコーデジタル35ミリマクロ+2倍テレコン ) うちに飛来するジャコウアゲハはたいへん少ない。

うちに飛来するジャコウアゲハはたいへん少ない。 クローバーは花がたくさん集まって咲いているから、

クローバーは花がたくさん集まって咲いているから、 今日はどうしたことか、どえらく厚化粧でねえかい!?

今日はどうしたことか、どえらく厚化粧でねえかい!? ヒメナガメがイヌガラシで交尾していた↑。画面右が、メス。「菜亀」とは「菜っ葉につく

ヒメナガメがイヌガラシで交尾していた↑。画面右が、メス。「菜亀」とは「菜っ葉につく

さいごに、ナナホシテントウ幼虫。カラスノエンドウでたくさん見られるのは、今が旬。

さいごに、ナナホシテントウ幼虫。カラスノエンドウでたくさん見られるのは、今が旬。 写真は、2004年の1月20日に撮影したもの。

写真は、2004年の1月20日に撮影したもの。 芽吹きがどうのこうの、と言ってたのはついこの間のことではないか。

芽吹きがどうのこうの、と言ってたのはついこの間のことではないか。 風にはげしく身悶えるようなクヌギの木を見ていると、

風にはげしく身悶えるようなクヌギの木を見ていると、 ( 写真上、下/ E-520 ズイコーデジタル14ー54ミリズーム )

( 写真上、下/ E-520 ズイコーデジタル14ー54ミリズーム ) ( 写真/ E-3 ズイコーデジタル35ミリマクロ+1.4倍テレコン )

( 写真/ E-3 ズイコーデジタル35ミリマクロ+1.4倍テレコン )

上の写真が↑、

上の写真が↑、 ( 写真/ Canon EOS5D EF65ミリマクロ )

( 写真/ Canon EOS5D EF65ミリマクロ ) ナナホシテントウは昆虫のなかでもたいへんな人気者で、昆虫写真の仕事の上でも

ナナホシテントウは昆虫のなかでもたいへんな人気者で、昆虫写真の仕事の上でも そして、今の時期、どれも皆メスであって、成虫はこうしてお産に励んでいる。

そして、今の時期、どれも皆メスであって、成虫はこうしてお産に励んでいる。

雄性花序では出口が用意されているのだが、それでも外に出られずに死んでしまう虫も

雄性花序では出口が用意されているのだが、それでも外に出られずに死んでしまう虫も 緑色のとうもろこしの粒々のようなものが子房で、その先端にめしべがある。

緑色のとうもろこしの粒々のようなものが子房で、その先端にめしべがある。 死骸はすでにカビが生えたものもあって、かなり以前に囚われの身となったであろうことが

死骸はすでにカビが生えたものもあって、かなり以前に囚われの身となったであろうことが トゲヒゲトラカミキリはせかせかと忙しく歩きまわる上に体も小さいので、

トゲヒゲトラカミキリはせかせかと忙しく歩きまわる上に体も小さいので、 面白いのは、オスのポーズだ。

面白いのは、オスのポーズだ。 蛹が身をよじらせるようにして、振り子運動をしていた。

蛹が身をよじらせるようにして、振り子運動をしていた。 コバチと蛹との隙間をよ~く見ると、産卵管が突き立てられていた。

コバチと蛹との隙間をよ~く見ると、産卵管が突き立てられていた。

※ねぐらに落ち着いた、ヤマトシジミ

※ねぐらに落ち着いた、ヤマトシジミ

うちの林にはサンショの実生がたくさんあるので、先月のうちに何株かを庭に移植したり、

うちの林にはサンショの実生がたくさんあるので、先月のうちに何株かを庭に移植したり、 このあとクヌギの若芽が成長して若葉となるころには、

このあとクヌギの若芽が成長して若葉となるころには、 ちょっとうるさいやつだな、なんて思いながらその様子を間近で見てみた。

ちょっとうるさいやつだな、なんて思いながらその様子を間近で見てみた。 いわゆる「草化け」というポーズだろう。

いわゆる「草化け」というポーズだろう。 いや、あるいは鎌首を持ち上げたヘビの後頭部にも似ており、

いや、あるいは鎌首を持ち上げたヘビの後頭部にも似ており、

上の写真は野外で撮影したものだが、ここまでクローズアップするならば、

上の写真は野外で撮影したものだが、ここまでクローズアップするならば、 幼虫は餌の葉っぱがたっぷりとあって、個体密度も低くおさえておけば歩きまわることもなく、

幼虫は餌の葉っぱがたっぷりとあって、個体密度も低くおさえておけば歩きまわることもなく、

草むらに降りてからのふ化幼虫たちは、あれだけいたのにも関わらずすっかり姿を隠してしまう。

草むらに降りてからのふ化幼虫たちは、あれだけいたのにも関わらずすっかり姿を隠してしまう。

うちの林にはツマキチョウの蝶道ができていて、

うちの林にはツマキチョウの蝶道ができていて、

( 写真/ E-520 ズイコーデジタル35ミリマクロ+1.4倍テレコン )

( 写真/ E-520 ズイコーデジタル35ミリマクロ+1.4倍テレコン ) 並んだタイヤの上にはコンクリートブロックの重しまで乗せてある。

並んだタイヤの上にはコンクリートブロックの重しまで乗せてある。

このところ室内で撮影しているか、原稿を書いているので、あちこちのフィールド巡りはほとんどしていない。

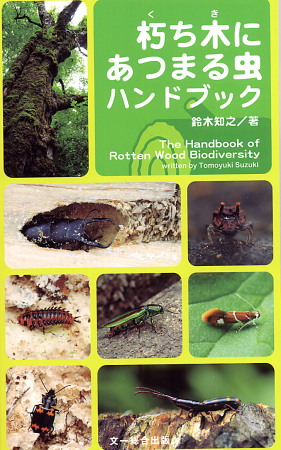

このところ室内で撮影しているか、原稿を書いているので、あちこちのフィールド巡りはほとんどしていない。 本書は、朽木という環境に関わる昆虫やその他の生きものをグループ別に解説したガイドブック。

本書は、朽木という環境に関わる昆虫やその他の生きものをグループ別に解説したガイドブック。 (写真/ E-3 ズイコーデジタル50ミリマクロ )

(写真/ E-3 ズイコーデジタル50ミリマクロ )

写真画面左の一番でっかいのが、タカサゴキララマダニのメス。ほぼ円形の体は直径5ミリはある。

写真画面左の一番でっかいのが、タカサゴキララマダニのメス。ほぼ円形の体は直径5ミリはある。

今日の写真は、撮影倍率で言えば約7倍となる。つまりカメラの受像素子面に実物の7倍の大きさで写し込むことになる。

今日の写真は、撮影倍率で言えば約7倍となる。つまりカメラの受像素子面に実物の7倍の大きさで写し込むことになる。

(写真/ E-3 シグマ105ミリマクロ + FL36Rストロボ使用 )

(写真/ E-3 シグマ105ミリマクロ + FL36Rストロボ使用 ) 今日になって再び覗いてみれば、ほころびかけたクヌギの若芽を丸々たいらげていた。

今日になって再び覗いてみれば、ほころびかけたクヌギの若芽を丸々たいらげていた。

もう少し卵に寄ってみると、、、、、、、、

もう少し卵に寄ってみると、、、、、、、、

ミヤマセセリの産みたての卵は、このようにクリーム色をしている。

ミヤマセセリの産みたての卵は、このようにクリーム色をしている。 写真では、下向きの姿勢をとっている。

写真では、下向きの姿勢をとっている。 脱皮前の休眠状態のまま、数日間をこうして過ごしていたが、

脱皮前の休眠状態のまま、数日間をこうして過ごしていたが、